Incendios en Euskadi y Navarra: una radiografía de 25 años que obliga a revisar la prevención

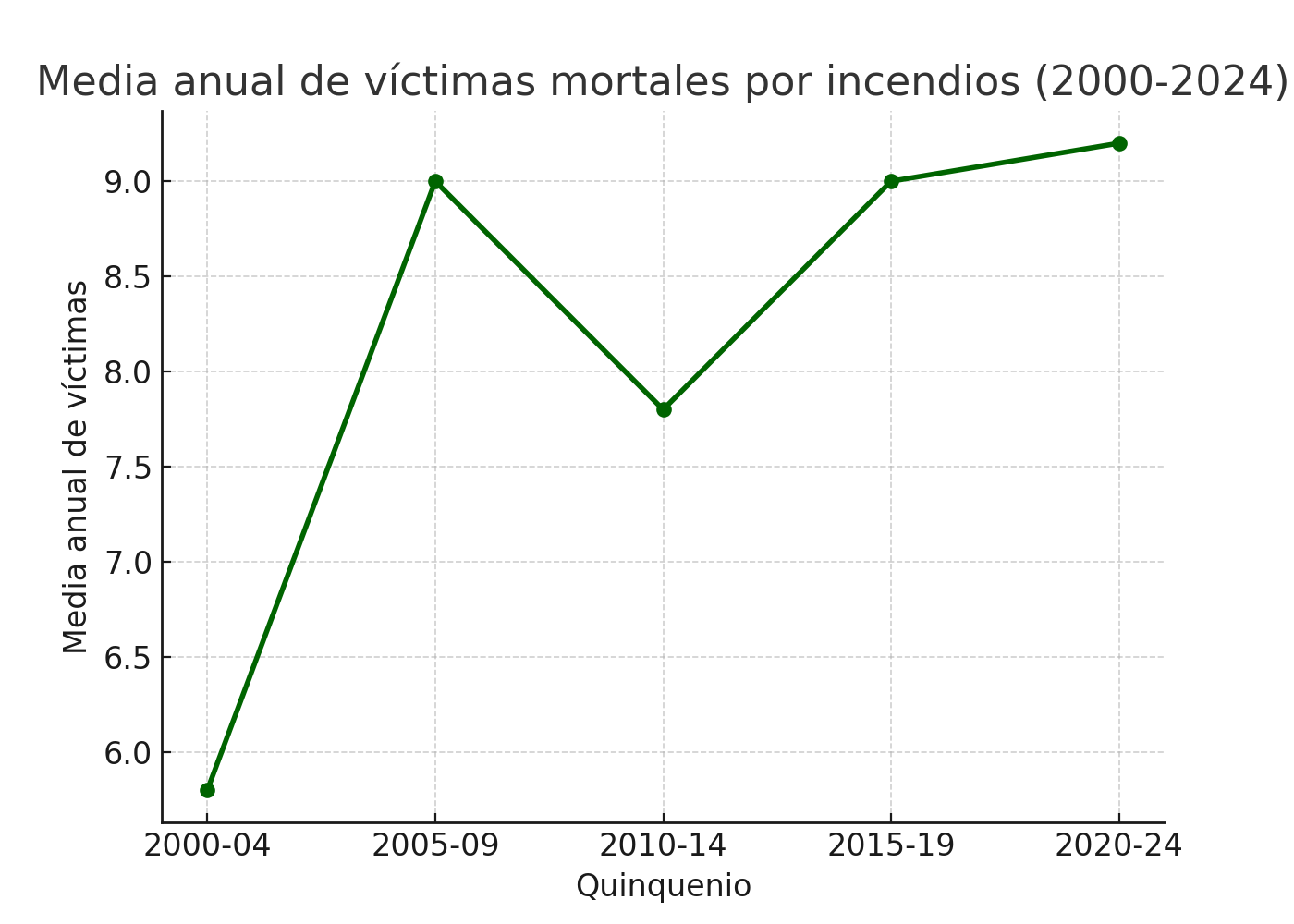

El 16 de septiembre de 2025, en la sede de LABORAL Kutxa en Bilbao, el Observatorio de Prevención de Riesgos y Accidentes (OPRA) presentó el Estudio de víctimas mortales de incendios en Euskadi y Navarra 2000-2024. La fotografía que ofrece el informe es tan clara como incómoda: en el último cuarto de siglo, las dos comunidades suman 204 fallecimientos por incendios o explosiones accidentales y sostienen una tasa de 3,4 muertes por millón de habitantes, uno de los índices de riesgo más bajos del mundo, según los autores. El dato es, a la vez, motivo de reconocimiento y un recordatorio de que la prevención no puede relajarse.

El estudio, respaldado por LABORAL Kutxa y Seguros Lagun Aro, no se limita a contar víctimas; despliega contexto, patrones y factores de riesgo que permiten entender dónde, cuándo y por qué muere la gente en incendios domésticos. La primera coordenada es geográfica: cuanto más pequeño es el municipio, mayor es el riesgo. En localidades de menos de 1.000 habitantes, la mortalidad por millón cuadruplica la de las ciudades de más de 50.000. La estadística interpela a la España de la dispersión y del envejecimiento, pero también al diseño de los servicios de emergencia, a la comunicación del riesgo y a la equidad territorial de las medidas de autoprotección. No es lo mismo un foco de fuego en un piso céntrico con dotaciones a pocos minutos que en una vivienda aislada, en una noche de invierno y con una población vulnerable.

El tiempo es la segunda coordenada. El informe localiza la mitad de las muertes en viviendas entre diciembre y marzo, el corazón del invierno, cuando proliferan los sistemas de calefacción, se cierran más las casas y el descanso diluye la vigilancia. Si a ese factor estacional se le añade el horario, el retrato se completa: casi dos de cada tres fallecimientos se producen de noche. La mezcla entre somnolencia, humo y velocidad de propagación convierte en determinante la alerta temprana. De ahí que el estudio subraye el valor de los detectores de humo autónomos, una tecnología simple, barata y que ha demostrado su eficacia en distintos países; ponerla en la pared y mantenerla activa no es un gesto accesorio, es una decisión que salva vidas.

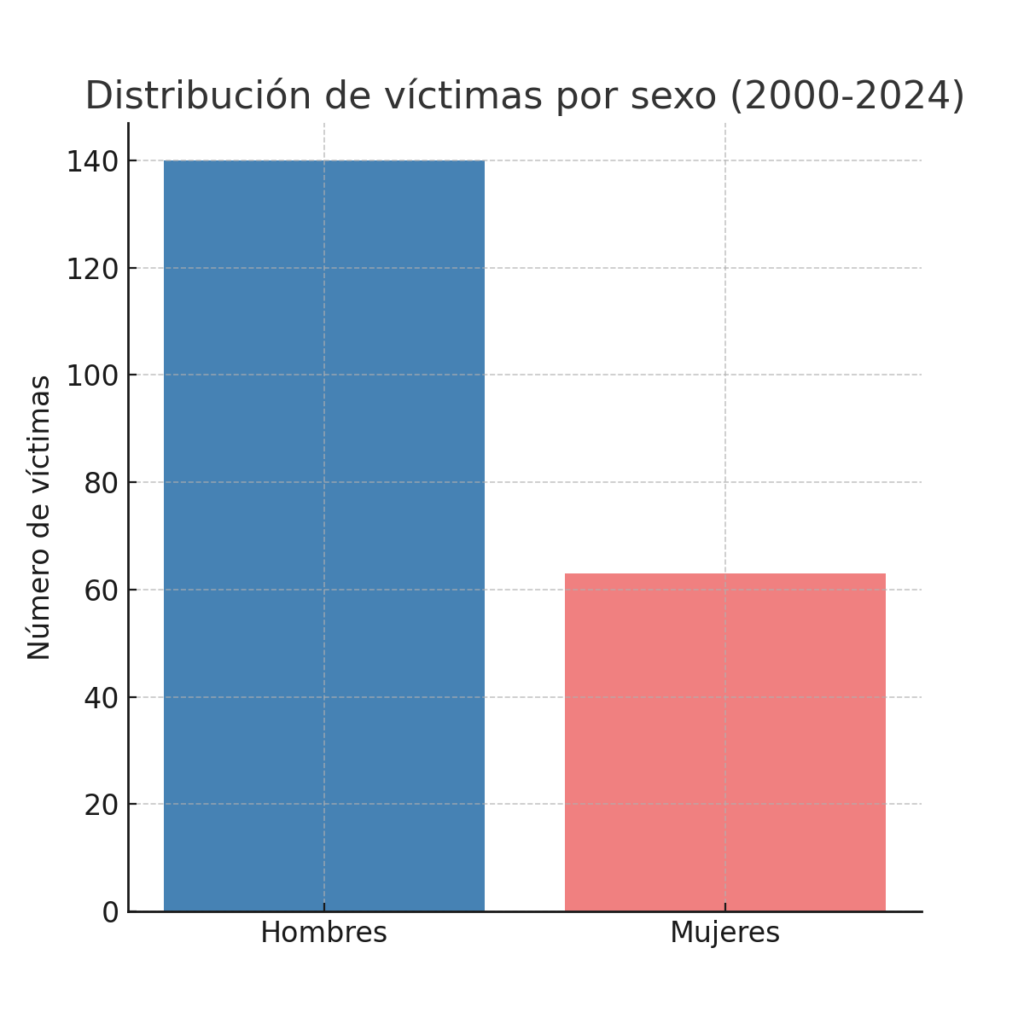

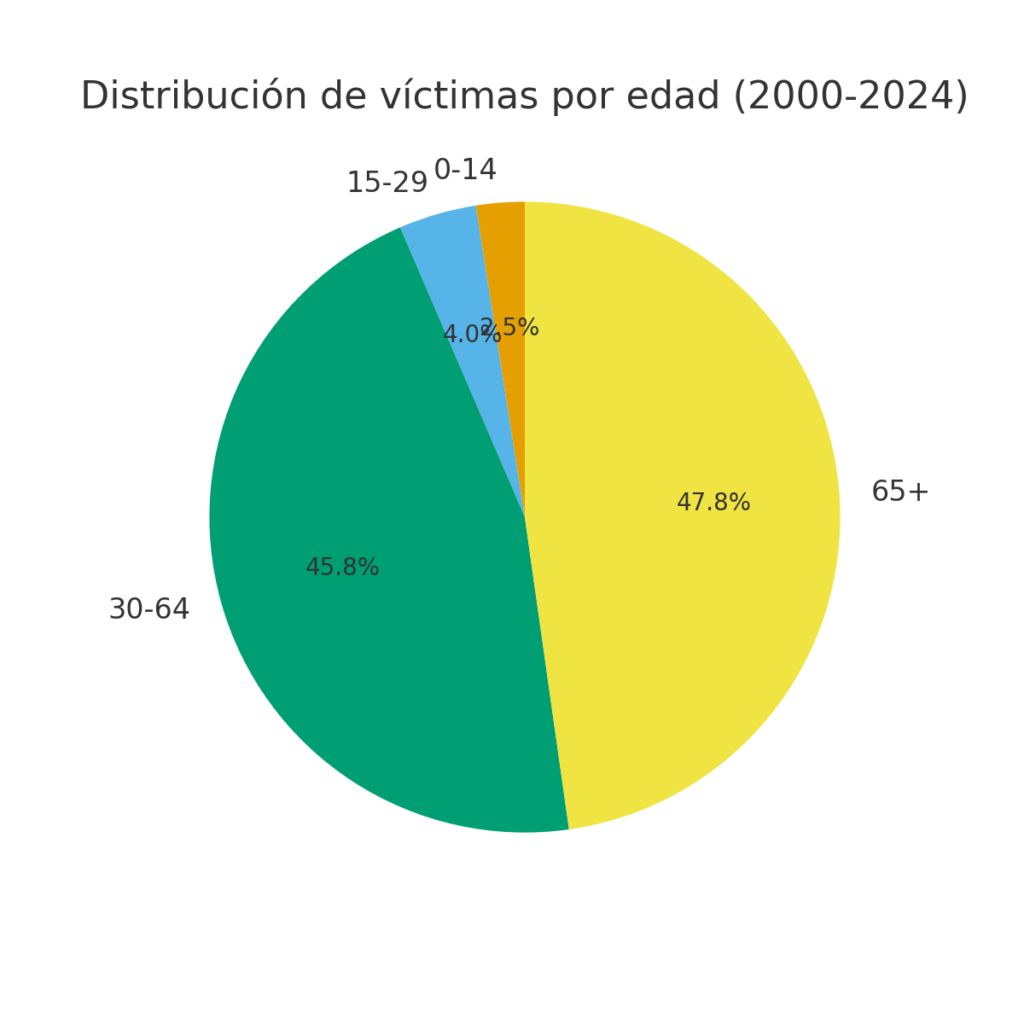

La tercera variable es demográfica. La mortalidad muestra una sobrerrepresentación de hombres, que concentran el 69% de las víctimas, y de mayores de 65 años, que suponen el 48% del total. Las explicaciones combinan factores conductuales y fisiológicos: hábitos de riesgo como fumar en interiores, menor movilidad, tiempos de reacción más lentos, patologías previas y, a menudo, un entorno doméstico con instalaciones envejecidas. Es el retrato de una vulnerabilidad que no puede abordarse solo con mensajes genéricos: necesita campañas específicas, seguimiento social y sanitario, y medidas activas para facilitar la seguridad en el hogar de quienes más la precisan.

Cuando el informe baja al origen de los incendios, el diagnóstico es crudo por lo evidente: tabaquismo, fallos eléctricos y aparatos productores de calor encabezan las causas que acaban en tragedia. La ecuación, de nuevo, admite intervención. Fumar fuera de los dormitorios y sofocar completamente las colillas; revisar instalaciones, evitar sobrecargas y ladrones; mantener estufas, calderas y braseros con criterios de seguridad y ventilación. En prevención, las agendas públicas son cruciales, pero las rutinas privadas inclinan la balanza: los incendios fatales nacen muchas veces en gestos cotidianos que podemos corregir.

El mecanismo de la muerte también importa para orientar políticas. Según los datos de OPRA, la intoxicación por gases y humo está detrás del 58% de los fallecimientos; las quemaduras explican el 31%, y los traumatismos el 10%. En otras palabras: lo que mata a menudo no es la llama que vemos, sino el aire que respiramos. Ese hecho, conocido en la literatura internacional, gana peso aquí y reafirma prioridades: sensores que “escuchan” el humo cuando nosotros dormimos; puertas cerradas que compran minutos; planes de evacuación domésticos que todos en casa conocen; y materiales de mobiliario y revestimientos menos proclives a emitir gases letales.

Si se mira el conjunto, la paradoja vasco-navarra resulta instructiva para el resto del país: un desempeño globalmente bueno no blinda frente a los picos de riesgo. La ruralidad suma exposición; el invierno agrava; la noche decide. La respuesta, por tanto, no puede ser uniforme. Hace falta reforzar la capilaridad de la prevención en municipios pequeños —con programas formativos presenciales, distribución de detectores, revisión de instalaciones y acompañamiento a mayores— y mejorar la proximidad de la respuesta con recursos de primera intervención mejor repartidos, redes vecinales entrenadas y protocolos de aviso que superen las brechas digitales.

El estudio llega, además, en un momento en el que varias ciudades españolas debaten obligar a instalar detectores de humo en viviendas nuevas o reformadas y, en algunos casos, en todo el parque existente con plazos razonables. Más allá de las competencias autonómicas y locales, la evidencia empuja en una dirección: si la mayoría de las muertes suceden cuando los ocupantes duermen y el humo es el principal asesino, no hay medida más costo-efectiva que garantizar una alarma temprana universal. La experiencia comparada lo avala y los números de OPRA le dan sentido local.

Hay, finalmente, un capítulo que trasciende la estadística: la cultura de la prevención. Convertir cada hogar en una unidad mínima de autoprotección implica normalizar prácticas simples —comprobar el detector, revisar enchufes y regletas, planificar salidas, enseñar a los niños a reaccionar— y sostener campañas que no se agoten en la resaca de una tragedia mediática. A la administración le corresponde legislar con ambición e invertir con cabeza; al tejido asegurador y financiero, impulsar estudios como el presentado y acompañar con incentivos; a fabricantes e instaladores, elevar el estándar de calidad y facilitar el acceso; y a los medios y a quienes comunicamos prevención, contar mejor lo esencial: que los incendios mortales no son “mala suerte”, sino fenómenos prevenibles con herramientas al alcance.

Euskadi y Navarra han mostrado que es posible reducir la mortalidad por incendios y mantenerla en niveles comparativamente bajos. El desafío de los próximos años no es conformarse con esa fotografía, sino leer sus sombras —la noche, el invierno, el municipio pequeño, el hogar del mayor que vive solo— para cerrar brechas. Si el indicador de éxito es que nadie se despierte con el olor del humo demasiado tarde, el camino está trazado: evidencia, foco y constancia. Y un pitido a tiempo.